在冷战及反苏的国际环境下,中国同时挑战西方和东方国际体系。不管是苏联还是美国,对中国的国家政权、经济和安全等方面有着无与伦比的影响力,中国的外交必须是以大国为首要。而在中苏爆发边境冲突后,有分析人士指出,中国外交的“美国化”就已经开始,到美中建交后正式出现“美国化”。

在一个美国当头的国际体系中,美国成为中国外交中绕不开的因素,或是假想敌,或是合作的对象,中国经济的发展本身也是在这一体系之内展开,中国的改革开放从一开始也是向以美国为主导的开放和接轨。学者何伟亚在《帝国的课业》中阐述了大清帝国的天朝秩序如何被剥离,被纳入近代西方国际体系并成为其政治经济体系重要组成部分的过程;而对于中国三十多年来新的开放,也有分析认为中国的国际行为经历了国际社会中的“社会化”,本质上就是美国化。

美中建交后,中国外交的“美国化”算是正式出现,基辛格在《论中国》中指出,毛泽东和邓小平在外交中有一个重大区别。就美国而言,毛对其苏联政策的战略意图心存怀疑,而邓则以中美战略利益一致为出发点;对苏联,毛将其视为抽象的威胁,而邓小平则认识到了实实在在的潜在威胁,与美国的对话更侧重具体操作。基辛格认为,邓小平不再像毛泽东晚年那样对中美关系持摇摆不定的态度,也不再向往世界革命。

而在中共第三代领导人江泽民的时代,中国外交大事中绕不开的也是美国的影子。从1992年的对台军售,到4年后李登辉“两国论”酿成台海危机;从美国“误炸”中国南斯拉夫大使馆,中美南海撞机事件,到中国加入世贸组织。不管是分是合,中国将外交重心中的“对手方”指向了美国。

有学者指出,中国外交的“美国化”起因在当年抗衡苏联的需要,其后由于改革开放的经济需要及台湾问题,使“美国化”没有因为苏联解体而减弱,反而逐渐成为中国外交的“重中之重”。其中这种“美国化”的趋势发展更依赖于两国经济高度的互补,美中在事实上形成了G2,要求两国在国际事务中更好地合作协调。但由于美中实力的不对称,协调和合作事实上就是中国要跟着美国走。又鉴于美中国情存在着巨大差异,中国的国际行为和规范要能反映自身本质,又要能拿出为这种国际行为进行解释的话语体系。因此,中国未来外交关系中有必要出现“去美国化”的动作。

而王毅总结的“积极进取、有所作为”即是悄悄地向这个方向发展。这八个字当然同之前的“韬光养晦、有所作为”一脉相承,而其重点更在于“积极有为”。在这方面,实现外交关系多样化是选择之一,而紧固周边成为2013年的落脚点。在南海,中国强化与越南等国的合作,在南海行为准则的对话中释放善意;在东海,确保围绕钓鱼岛的争端“斗而不破”,;而在中印边界则实现有效的控制,避免因小冲突而贻误大局。

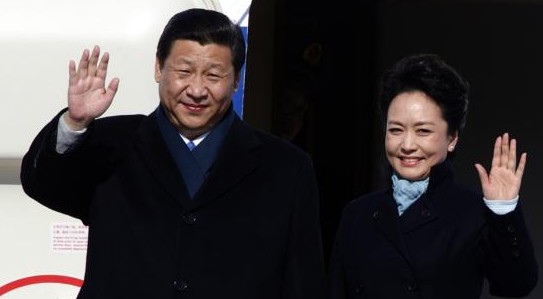

四五十年前,周边国家反对中国,因为中国领导人要“输出革命”;直到今天,中国在内政上会否出现回头路,重拾极端的意识形态甚至输出革命,这些仍是周边国家的疑虑。这种担忧在美国人也同样存在,但中国领导人往往只会在访美时才会强调改革,强调如何搞好内政,似乎是在安抚美国。但随着习李在周边推行一种积极的外交政策,中国领导人开始在东南亚阐述属于内政的改革思想,这种在周边广交朋友的办法无疑是中国在外交上的改弦更张。

从中共十六大到十七大的报告中,中国外交布局的顺序是“发达国家、周边国家、第三世界、多边外交”,而十八大的表述则是“大国是关键、周边是首要、发展中国家是基础、多边是重要舞台”,为中国外交的转型拉开了帷幕。当然也有分析人士认为,周边外交在10年内并不能超越对美外交,经营周边是在稳定大国关系的前提下。由于中国周边是各种矛盾的交汇点,美国“重返亚太”是借力打力,因此中国突出周边外交是在韬光养晦的基础上强化积极有为的分量。但无论如何,“中国外交去美化”的时代已经开启。