从4月11日至27日,国民党军在争夺广昌的外围战斗中,共修筑了白水岩-吴家山碉堡群、延福嶂-白叶堡-平山、大罗山一线碉堡群、大罗山-如意亭-树德亭一线碉堡群,作为应对红军“短促突击”战术的支撑点。4月29日至5月3日,攻占广昌后,国民党军为防止红军反攻广昌,又修筑了伞盖头-巴掌形-新人坪一线、新人坪-仙人山-卖竹坪一线、卖竹坪-三官殿-河东一线碉堡群,在番炉寺以南马坊、中坊、郭峰山至老头树一带择其要点也修筑了碉堡。7月到9月,红军在广昌南部先后进行了大寨脑、高虎脑、万年亭、驿前、石城等地阻击战,没能抵住国民党军的南下。10月,红军被迫进行长征。随后,国民党占领中央苏区,并在各交通要点修筑碉堡,对尚留在苏区的红军和游击队进行“清剿”。

碉堡战略对老百姓的危害

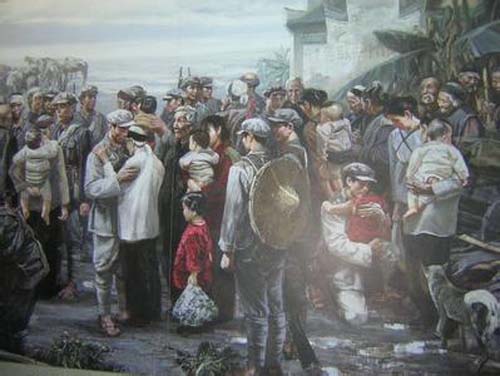

国民党的堡垒政策给中央苏区人民带来深重的灾难。

为了封锁苏区物资,破坏苏区经济,限制红军的作战灵活性,国民党军基本上都是在主要道路和交通线上筑碉,不择手段地断绝交通,限制商品流通,造成老百姓纷纷破产,衣食无着,生活困苦。

遍地筑碉需要大量材料。每座木碉需树木1000余根,竹碉需竹1000余斤,砖土碉材料则是拆解房屋的砖瓦,损耗更大,每种碉都需要木板或门板5-6块和瓦数百片。另外,每碉还需在外面放大量鹿砦。在筑碉初期时,国民党军每连每日只能筑2层的碉堡1座,后来随着筑碉经验的增加,发展到每日可筑3层碉堡2座到3座。为了就地取材,初期只能筑木型碉(取木最为方便),后来发展到筑竹子碉、土碉、砖碉、石碉。为了严密封锁,组成交叉火力网,基本上每隔1000米就筑碉一座。所以,在筑碉区域内,独立房屋拆光,森林和竹园都被砍成了荒坡秃山。

一部分国民党军还强征当地百姓做民夫,筑碉守碉,使得很多地方的百姓被迫流离失所,逃入深山。因此,老百姓对国民党的碉堡战略恨之入骨。据史料载,有一县“已筑成碉堡525座,其分布地区以县城附近山岗为最多。各区碉堡现经划为4个守护区,除各区内主要碉堡由团队守护外,其余均责成铲共义勇队守护。但民众守碉甚费督促,稍不强制即无人应赴”。在南城、南丰、黎川等地,凡没有国民党军驻守的碉堡,老百姓就不顾政府的禁令,将其毁坏。