“现在,我们在每个业务领域都有一个专门的体系,在公司平台支撑下认真分析这类用户的特点和需求,还有这类市场竞争对手,行业发展的一些趋势。”奚丹说道。

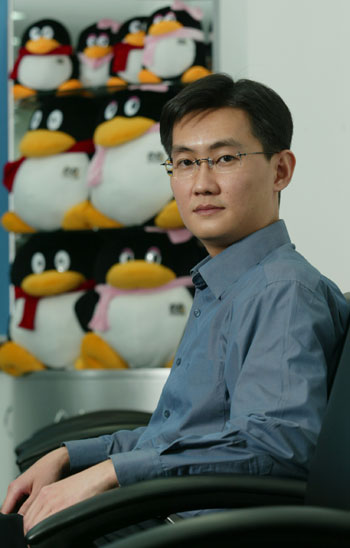

这一变化的最大受益者是马化腾。在面对计算机时,他如鱼得水。早在学生时代,他就不仅能够编制出各种反病毒程序,甚至还能干出些有些技术含量的恶作剧,比如锁住学校计算机的硬盘。但是当腾讯公司的组织发展得越来越大时,马化腾发现自己有些失控了。“我是偏技术和产品的,个性实际一些,不是很全面化,不是很善交际。和丁磊比较接近吧。对战略和产品的方向和度的把握还可以,但要我去管理和对外交流,正儿八经去打分什么的,我可能做不来。”

现在,马化腾可以有更多时间把自己藏在那个精心布置过的办公室里。他不用经常出现在员工面前,公司的许多重要事务也都是由总裁或者首席运营官出面,他也很少逼自己阅读管理方面的书籍来充电,他甚至仍然学不会沉下脸批评做错事情的员工,但是一个更加规范和职业化的腾讯也许根本就不需要他来做这些事情。

不过,即使是一线的普通员工也能通过公司内部的BBS和RTX(内部通讯系统),与他毫无障碍地直接交流。在下属眼中,他还是那个没有架子的 PonyMa,是公司的精神领袖而非冷冰冰的老板。如果电梯只能坐12个人,马化腾是第13个来的,不会有人主动给他让位置,大家觉得很正常,老板和他们一起等电梯。

腾讯多元化扩张导致的另一个后果是人员的急剧膨胀,2003年腾讯共有员工614名,到2004年增加到1108人,至2006年已经超过3000人。这在中国互联网领域已经是超大规模。腾讯开始出现“大企业病”。

“公司高层一直很关注。”奚丹承认,“我们开始感觉到一些我们认为很宝贵的特色在流失,比如腾讯最早创业的时候非常团结,非常有追求,非常有事业心,在很多事情沟通上不会有条条框框,就一件事情执着去追求答案等等这样,但现在它们正在变淡。”

腾讯的企业文化亦悄然发生变化。过去创业时期粗放但富有弹性和人情味的企业文化,开始被成熟,甚至是有些严苛的绩效考核体系所代替,比如如果产品迟于规定日期发布,则实现奖金清零,考核不及格等等。

腾讯第一次梳理自己创业历程的结果是提炼出“快乐活力的大学”的企业文化,希望员工在腾讯里一起学习中成长,组成一个快乐团结的团队。这个被称为腾讯文化1.0版本的企业文化符合创业时期的腾讯。

但是到了2005年,快乐的大学已经不再能够适应当时的形势。一位业务部门的EVP在公司的一次会议上直言,“我们的企业文化在这个领域推行遇到比较大的困惑。我们的员工不能很深刻地理解,快乐是什么意思?”

2006年,腾讯把自己的企业文化升级到第二个版本,把公司的愿景重新定义成“做一个最受尊敬的互联网企业。”

马化腾